Menahem Begin

Du combat clandestin à la tête de l’État : portrait d’un Premier ministre israélien

8/5/20254 min temps de lecture

Une jeunesse entre exil et militantisme

Menahem Begin naît le 16 août 1913 à Brest-Litovsk, une ville située dans l’Empire russe (aujourd’hui Brest, en Biélorussie). Son nom de naissance est Mieczysław Wolfowicz Biegun. Issu d’une famille juive sioniste, il s’engage très tôt dans le mouvement Betar, une organisation de jeunesse sioniste révisionniste fondée par Zeev Jabotinsky, figure centrale du sionisme de droite.

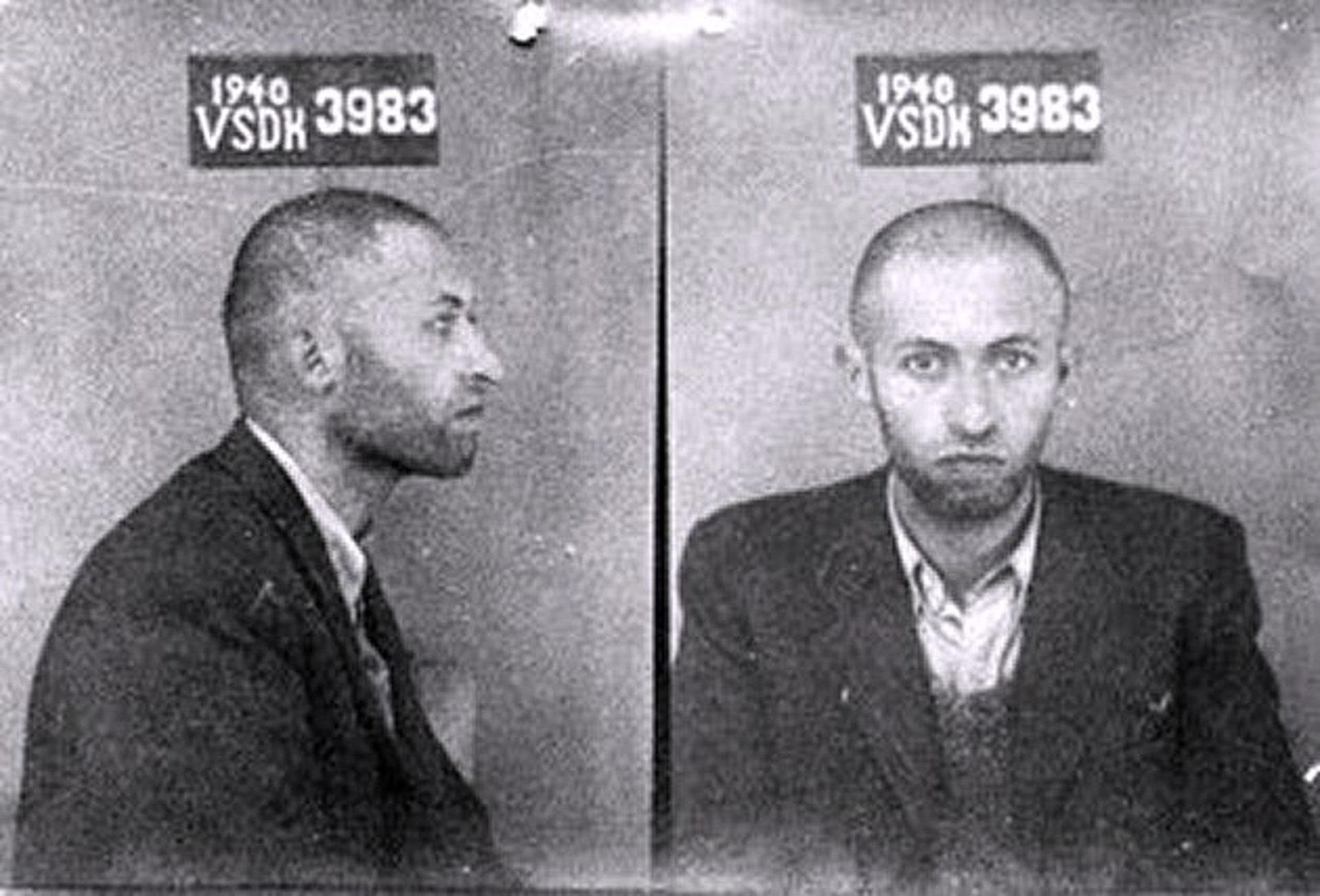

En 1939, après l’invasion de la Pologne par l’Allemagne nazie et l’Union soviétique, Brest passe sous contrôle soviétique. En septembre 1940, Begin est arrêté à Vilnius (ville annexée par l’URSS après avoir brièvement appartenu à la Pologne indépendante), par le NKVD, la police politique soviétique (prédécesseur du KGB). Le régime soviétique considère le mouvement Betar comme une organisation nationaliste contre-révolutionnaire. Il est condamné à huit ans de travaux forcés pour « activité sioniste contre-révolutionnaire » et envoyé dans un goulag dans l’Oural.

Il est libéré en 1941, à la faveur de l'accord Sikorski-Maïski entre le gouvernement polonais en exil et l’URSS, après l’invasion soviétique par l’Allemagne nazie. Begin rejoint alors l’armée polonaise du général Władysław Anders, formée sur le sol soviétique, puis quitte l’URSS pour la Palestine mandataire. C’est à cette époque qu’il adopte le nom hébraïque Menahem Begin, en rupture avec son identité polonaise, et s'engage pleinement dans l'activisme sioniste.

Le chef de l’Irgoun : un combattant clandestin

Dans la Palestine sous mandat britannique, Begin prend la tête de l’Irgoun (Etzel), un groupe paramilitaire sioniste considéré comme terroriste par les Britanniques et rejeté par la direction sioniste traditionnelle. Il dirige plusieurs opérations contre les forces britanniques : attentats, sabotages, propagande.

L’un des événements les plus marquants reste l’attentat contre l’hôtel King David en 1946, qui fait 91 morts. Cette attaque visait le quartier général des autorités britanniques. Begin revendique l’action tout en accusant les Britanniques d’avoir ignoré les avertissements préalables.

En 1948, avec la création de l’État d’Israël, les forces de l’Irgoun sont intégrées à Tsahal. Begin devient une figure politique controversée mais influente. Il fonde le parti Herout, ancêtre du Likoud.

Photo de Menahem Begin lors de son arrestation par le NKVD en 1940 à Vilnius (alors en URSS)

« J’ai vu les ruines de ma famille et de mon peuple. J’ai juré de ne jamais oublier, de ne jamais pardonner, et de me battre. »

Discours de Menahem Begin au Knesset, 1977

L'opposition puis la conquête du pouvoir

Durant presque trois décennies, Begin siège à la Knesset comme chef de l’opposition. Ses discours sont marqués par une rhétorique enflammée, nationaliste et hostile aux concessions territoriales. Il s’oppose systématiquement aux gouvernements travaillistes.

En 1973, plusieurs partis de droite s’unissent pour former le Likoud, dont Begin devient le leader. La guerre du Kippour (1973) et la crise de confiance qui en découle fragilisent la gauche israélienne.

En 1977, Begin crée la surprise historique : il remporte les élections législatives, mettant fin à près de 30 ans de domination travailliste. Il devient le 6ᵉ Premier ministre d’Israël.

La paix avec l’Égypte et la guerre au Liban

Le mandat de Begin est marqué par des contrastes forts. Côté diplomatique, il réalise une avancée historique en signant les accords de Camp David avec le président égyptien Anouar el-Sadate, sous la médiation du président américain Jimmy Carter, en septembre 1978. Le traité de paix est signé le 26 mars 1979 à Washington : Israël se retire du Sinaï en échange de la reconnaissance d’Israël par l’Égypte. Begin et Sadate reçoivent le prix Nobel de la paix en 1978.

Mais cette avancée est contrebalancée par une politique régionale et intérieure beaucoup plus dure. En mars 1978, l’armée israélienne lance l’Opération Litani pour repousser l’OLP au nord du fleuve éponyme. En juin 1982, Begin ordonne l’Opération Paix en Galilée, une invasion massive du Liban sud visant à éradiquer l’OLP, installée à Beyrouth-Ouest. L’intervention débouche sur une occupation prolongée du Sud-Liban jusqu’en 2000 et provoque la montée en puissance du Hezbollah, mouvement chiite fondé à l’été 1982 avec le soutien de l’Iran et de la Syrie, en réaction directe à l’occupation israélienne.

Le point culminant de la crise survient avec le massacre de Sabra et Chatila, entre le 16 et le 18 septembre 1982. Dans les camps palestiniens situés à Beyrouth-Ouest, les milices chrétiennes phalangistes libanaises, alliées d’Israël, massacrent entre 800 et 3 500 civils palestiniens, avec la complicité passive de l’armée israélienne, qui contrôlait la zone. Le scandale provoque une vague d’indignation internationale et une crise politique en Israël, culminant avec la création de la Commission Kahan, qui conclut à une responsabilité indirecte du gouvernement Begin et recommande la démission du ministre de la Défense, Ariel Sharon.

Le président égyptien Anouar el-Sadate (à gauche), le président américain Jimmy Carter (au centre) et le Premier ministre israélien Menahem Begin (à droite) se serrent la main sur la pelouse nord de la Maison-Blanche après avoir signé le traité de paix entre l’Égypte et Israël, le 26 mars 1979. (Crédit photo : AP/Bob Daugherty/Archives)

Déclin et fin de vie

Frappé par le deuil après la mort de sa femme Aliza, épuisé par les critiques et l’usure du pouvoir, Begin démissionne en 1983. Il se retire de la vie politique dans un isolement quasi total.

Il meurt en 1992 à Jérusalem, enterré sur le mont des Oliviers, selon son souhait, sans fastes officiels. Il reste l’une des figures les plus polarisantes de l’histoire israélienne, admiré par les uns pour son patriotisme, critiqué par les autres pour son inflexibilité et les conséquences de certaines de ses décisions.