Les druzes

Une communauté aux racines anciennes et aux loyautés complexes

5/18/20256 min temps de lecture

Histoire et Origines

Les Druzes sont une communauté religieuse arabe née au XIe siècle en Égypte, sous le califat fatimide. Leur mouvement trouve ses racines dans l’ismaélisme chiite, une branche du chiisme, mais il s’en est rapidement détaché pour former une foi distincte. La fondation est attribuée à Hamza ibn ‘Ali, considéré comme l’architecte principal de la doctrine. La religion druze a été initialement prêchée publiquement, mais en 1043, la communauté a fermé sa foi aux conversions et limité l’appartenance à ceux nés de parents druzes.

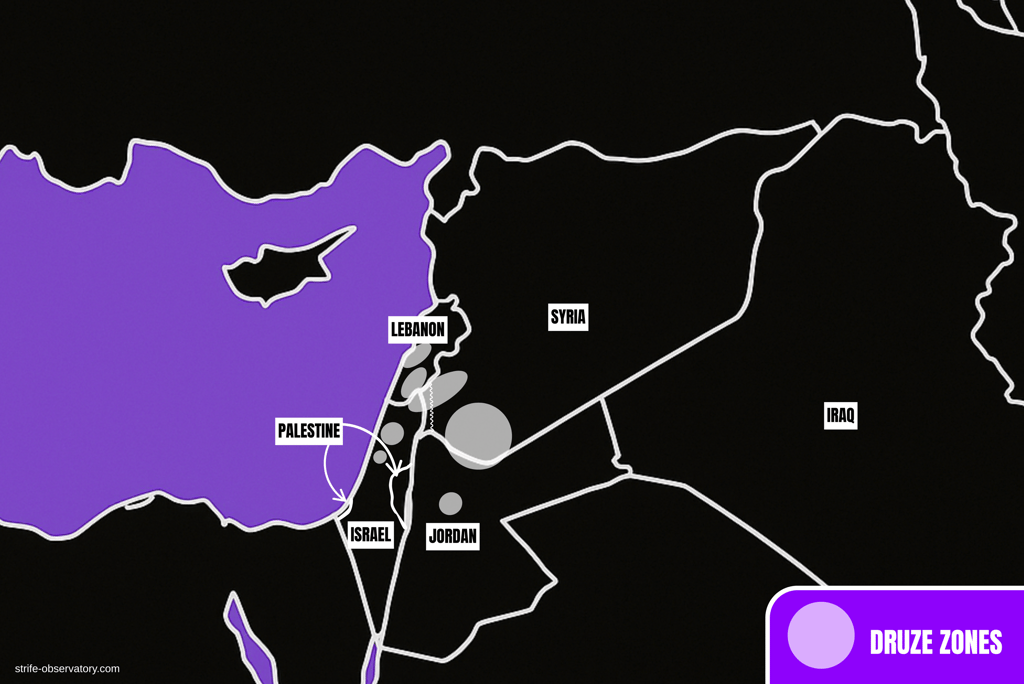

Au fil de l’histoire, les Druzes ont migré vers le Levant, notamment la Syrie (Suwayda), le Liban, Israël et la Jordanie, et ont développé une forte cohésion communautaire. Leur survie a souvent nécessité la prudence et la dissimulation de leur foi (taqiyya). La communauté a également marqué l’histoire politique locale, comme lors de la révolte de Sultan al-Atrash contre la France en 1925.

Croyances et Organisation

La foi druze repose sur le Tawhid, un monothéisme strict affirmant l’unicité absolue de Dieu, invisible et inconnaissable. Dieu peut se manifester indirectement à travers une « image humaine », mais jamais directement. Le cœur de la croyance inclut la réincarnation (taqamuṣ) : l’âme passe d’un corps à un autre uniquement au sein de la communauté, sans notion de paradis ou d’enfer.

La pratique religieuse est ésotérique et discrète. Les lieux d’initiation, appelés khalwāt, sont réservés aux ‘Uqqāl, qui ont accès aux écrits sacrés et aux Livres de la Sagesse. La majorité des Druzes, les Juhhāl, suit la foi et ses principes sans consulter ces textes. Les règles sociales sont strictes : le mariage doit être endogame, la polygamie est interdite, et le divorce autorisé. Les femmes occupent une place notable et peuvent participer à l’initiation et à la vie religieuse.

Une loyauté historique envers Israël

À la différence des autres citoyens arabes d’Israël, les Druzes sont soumis à la conscription militaire depuis 1956, à leur propre demande. Cette « alliance du sang », scellée dès la guerre de 1948, leur a permis d’obtenir une reconnaissance juridique comme communauté religieuse en 1957, ainsi qu’un système de tribunaux religieux distinct.

Socialement, la communauté est très intégrée : son taux de réussite au baccalauréat est le plus élevé du pays, son taux de participation à l’armée parmi les plus forts, et les femmes druzes sont majoritaires dans les études supérieures. Politiquement, les Druzes votent en majorité pour les partis sionistes, de droite comme de gauche, sans jamais avoir eu leur propre parti.

Une égalité en trompe-l’œil

Malgré cette loyauté, un tournant majeur s’est produit avec l’adoption par la Knesset ( Parlement israëlien) en 2018 de la Loi fondamentale sur l’État-nation. Cette loi affirme qu’Israël est « l’État du peuple juif », que seul ce peuple y détient le droit à l’autodétermination nationale, que l’hébreu est la seule langue officielle, et que la colonisation juive est une « valeur nationale ».

Concrètement, cela signifie :

Aucune mention des minorités non juives, dont les Druzes;

L’arabe n’est plus une langue officielle, bien qu’elle ait un statut « spécial »;

L’immigration reste exclusivement ouverte aux Juifs, via la Loi du retour;

La citoyenneté israélienne est maintenue pour tous, y compris les Druzes, mais l’appartenance nationale (au sens constitutionnel) est réservée aux Juifs.

Cette distinction de fait entre citoyenneté civile et appartenance nationale a été perçue comme une négation symbolique des sacrifices druzes pour Israël. De nombreux leaders communautaires, dont le chef spirituel Mowafaq Tarif, ont dénoncé une loi discriminatoire. Le politologue Selim Brik a résumé le malaise : « Les Druzes ont des privilèges, pas des droits. »

Le vote druze reste largement pragmatique, dicté par des intérêts locaux, souvent clientélistes. Toutefois, on observe un frémissement : en 2019-2020, près de 20 % des Druzes ont voté pour la Liste Arabe Unifiée (un vote de protestation plus qu’un virage idéologique). Malgré tout, leur participation électorale (53 à 56 %) reste stable, et leur représentation parlementaire, bien qu’inférieure à leur poids démographique, demeure constante.

Les Druzes du Golan : l’autre cas de figure

Plus de 22 000 Druzes vivent sur le plateau du Golan, envahi par Israël lors de la guerre des 6 jours en 1967 puis annexé en 1981. À la différence de leurs coreligionnaires de Galilée ou du Carmel, ils ont massivement refusé la citoyenneté israélienne. Attachés à leur identité syrienne, ils ont conservé le statut de résidents permanents, ce qui limite leurs droits civiques (notamment le droit de vote aux élections nationales).

En Syrie, une communauté menacée et convoitée

En Syrie, les Druzes représentent environ 3 % de la population. Ils sont principalement installés dans la province de Soueïda, dans le Jabal al-Druze, et dans les banlieues damascènes de Jaramana et Sahnaya. Historiquement, ils ont souvent été perçus comme prudents, voire distants du pouvoir central. Pourtant, durant la guerre civile syrienne (2011–2024), une large partie des Druzes est restée loyale au régime de Bachar el-Assad par peur des persécutions de groupes sunnites extrémistes plus que par adhésion idéologique. Cette loyauté relative leur a permis d’éviter certaines représailles subies par d’autres minorités.

Depuis la chute du régime en décembre 2024, le paysage a basculé. Le nouveau président Ahmad al-Sharaa, issu de l’ancienne opposition islamiste et soutenu par Ankara, a bien reçu une délégation de notables druzes à Damas en février dernier. Dans le nouveau gouvernement formé en mars 2025 et composé de 23 ministres, un druze a été nommé. Il s'agit d'Amjad Badr qui est devenu ministre de l'agriculture.

Rencontre de dirigeants et dignitaires druzes au palais présidentiel de Damas avec Ahmed al-Sharaa au centre

La situation s’est tendue fin avril 2025, après la diffusion d’un enregistrement attribué au cheikh druze Hikmat al-Hijri, dans lequel il aurait critiqué le prophète de l’islam. L’audio, largement diffusé, a déclenché une vague de violences confessionnelles. En l’espace de quelques jours, 88 combattants druzes, 14 civils et 32 combattants des forces de sécurité syriennes ont été tués à Soueïda, Jaramana et Sahnaya d'après l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme. Dans ce contexte de tension extrême, Hikmat al-Hijri (considéré comme le chef spirituel le plus influent de Syrie) a refusé toute négociation avec Damas, qu’il qualifie de « pouvoir extrémiste ». Il demande une intervention internationale, accuse l’État de « génocide », et bénéficie du soutien du Conseil militaire de Soueïda, un regroupement de 160 milices locales aidé logistiquement par les Forces démocratiques syriennes kurdes.

A la suite de ces événements, l’armée israélienne a mené plusieurs frappes sur le territoire syrien, officiellement pour protéger la minorité druze. Le 3 mai 2025, plus de 20 frappes ont visé des sites militaires et des zones stratégiques dans le sud syrien, notamment près du palais présidentiel de Damas, causant la mort d'un civil. Certains analystes estiment qu’Israël instrumentalise cette communauté pour justifier une présence militaire croissante dans la zone tampon au nord du Golan, déjà occupée en partie. Pour Tel-Aviv, s’imposer comme le défenseur des Druzes syriens est un enjeu important car il pourrait justifier des actions militaires et l'élargissement de ses zones de contrôle dans le sud de la Syrie. À terme, si les Druzes syriens en viennent à demander une protection israélienne, cela pourrait fournir à Israël un prétexte politique pour élargir son emprise territoriale au-delà du Golan occupé.