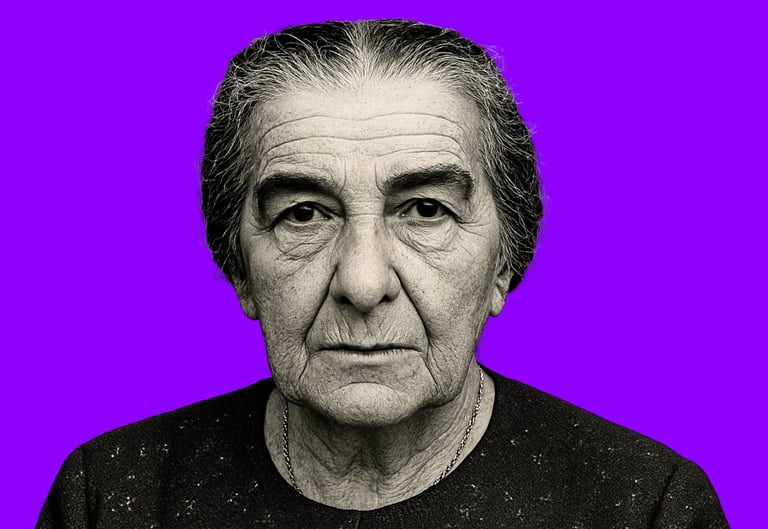

Golda Meir

De la Russie au sommet d’Israël : portrait d’une pionnière du sionisme

7/27/20255 min temps de lecture

Une enfance en Russie tsariste

Golda Mabovitch est née à Kiev au sein d'une famille juive en 1898. Elle est la deuxième d'une fratrie de trois filles. Sous l'Empire russe, les juifs subissaient discriminations et pogroms; on les accusait d'être les assassins du Christ. Le père de Golda a beaucoup de mal à gagner sa vie et ne trouve pas de travail stable. Il part donc aux États-Unis en 1903, à Milwaukee. Sa grande sœur Shayna s’engage politiquement : elle participe au développement du parti travailliste sioniste, opposé au Bund, un parti socialiste juif mais anti-sioniste. Avec sa mère, sa grande sœur et sa petite sœur Zipke, Golda rejoint son père et laisse la Russie derrière elle.

« Il n’y avait pas de Palestiniens. Quand y a-t-il eu un peuple palestinien indépendant avec un État palestinien ?. Ce n’est pas comme s’il y avait un peuple palestinien en Palestine, et que nous sommes venus, les avons chassés et leur avons pris leur pays. Ils n’existaient pas. »

Golda Meir, The Sunday Times, June 15, 1969

L'engagement sioniste aux Etats-Unis

Dès ses 9 ans, Golda rate souvent l’école pour aider sa mère à tenir son épicerie. Shayna continue de militer malgré la maladie : elle est atteinte de tuberculose. Golda commence à s’intéresser sérieusement au projet sioniste. À 12 ans, elle distribue des tracts et harangue les passants dans la rue pour convaincre de soutenir la création d’un foyer juif en Palestine. Elle épouse Maurice Meyerson à 19 ans, un homme plus discret et réservé, avec qui elle partagera sa vie mais pas toujours les mêmes idéaux.

Golda et Maurice

Golda debout derrière sa soeur Shayna, son mari et leur fille

La Palestine comme destination

Avec Maurice, elle décide de partir en Palestine mandataire en 1921, lors d'une traversée en bateau longue et périlleuse. Une fois sur place, ils vivent dans un kibboutz, une micro-société collectiviste, rude, mais cohérente avec ses idéaux. Maurice a du mal à s’adapter à la chaleur, à la langue, à la vie en commun. Golda, elle, s’intègre rapidement. Elle rejoint la Histadrout, le grand syndicat agricole, et devient une figure influente du Yichouv, la communauté juive installée avant la création de l’État d’Israël. Elle s’engage dans le parti Mapai, le parti travailliste dominant. Elle donne naissance à deux enfants : Menachem en 1924, et Sarah en 1926. Avant la proclamation officielle d'Israël le 14 mai 1948, elle retourne aux États-Unis pour collecter des fonds auprès des communautés juives, en prévision d’une guerre inévitable. Avec ces fonds, l’État naissant peut s’armer pour affronter la guerre qui éclate aussitôt : ce que les Israéliens appelleront la "guerre d’indépendance", et les Palestiniens, la "Nakba". Israël affronte et repousse une coalition arabe (Égypte, Jordanie, Syrie, Irak, Liban). Ben Gourion, premier ministre, la nomme ensuite représentante d’Israël en URSS. Elle y passe plusieurs mois en 1948, en pleine résurgence de l’antisémitisme soviétique. De retour en Israël, elle devient ministre du Travail de 1949 à 1956, où elle met en place des réformes sociales importantes (sécurité sociale, logement), puis ministre des Affaires étrangères jusqu’en 1966. Elle choisira de se faire appeler “Meir”, qui signifie “celui qui éclaire” ou “celui qui illumine” en hébreu. Prendre un nom hébreu est une obligation morale pour les hommes et femmes politiques israéliens. Maurice meurt en 1951, épuisé par des années de maladie et de désaccords profonds sur leur vie commune.

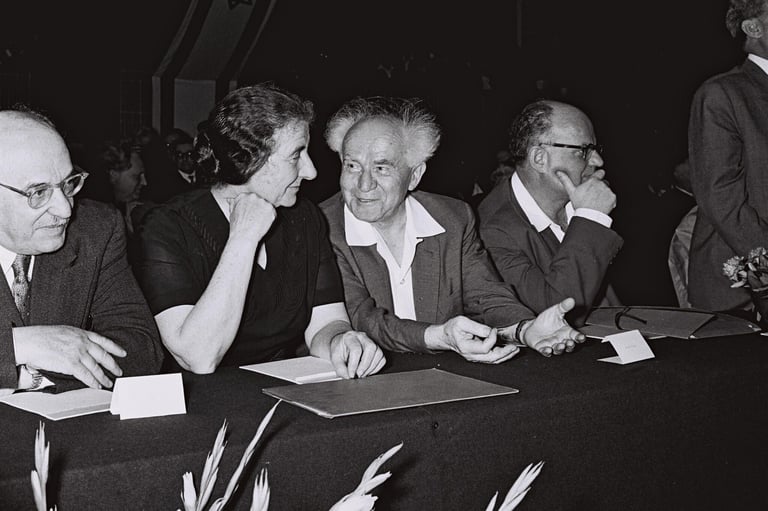

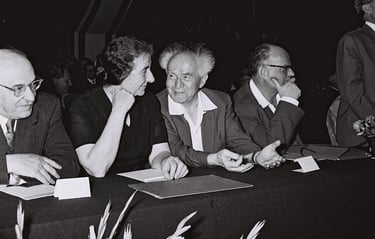

Zalman Shazar, Golda Meïr, David Ben Gurion et Giora Josephtal lors d'une conférence du parti Avoda, à Tel Aviv, le 8 avril 1959. (Crédit : Hans Pinn/GPO)

Golda Meir et le Dr Henry Kissinger entourés de l'ambassadeur Yitzhak Rabin et de son épouse Leah.

La guerre des Six Jours

Officiellement retirée de la vie politique, Golda reste une figure respectée. En 1967, Israël lance une attaque préventive contre ses voisins. En six jours, Tsahal prend Jérusalem-Est, la Cisjordanie, Gaza, le Sinaï et le Golan. Victoire militaire éclatante, mais début de l’occupation. Golda, bien que discrète, soutient fermement cette ligne dure.

Première ministre et premiers déboires

Golda devient première ministre en 1969, après la mort de Levi Eshkol. C’est la 4ème à ce post et la première femme à diriger Israël. En 1973, l’Égypte et la Syrie préparent une attaque surprise pendant Yom Kippour. Un homme mystérieux, Ashraf Marwan, gendre de l’ex-président égyptien Nasser, offre ses services à Israël comme informateur. Mais il fournit de fausses dates. L’armée israélienne est prise de court. C’est le choc : 2 800 morts côté israélien, 15 000 côté arabe. Le pays est traumatisé. Israël n’admettra jamais s’être fait avoir. Marwan, lui, sera présenté comme un héros… à la fois en Israël et en Égypte. Golda est tenue pour responsable du manque de préparation. Une commission l’innocente partiellement, mais la pression publique devient insoutenable. Elle démissionne en 1974. Elle meurt en 1978, à Jérusalem.

« Ce pays existe du fait de la promesse de Dieu lui-même. Il serait ridicule de demander la reconnaissance de sa légitimité. Ce qu’il nous faut, c’est la paix. »

Golda Meir, Le Monde, 1971

conclusion

Golda Meir demeure une figure marquante de l’histoire d’Israël, à la fois pionnière du sionisme travailliste et première femme à diriger le pays. Mais son héritage reste profondément controversé. Laïque et non-pratiquante, elle n’hésite pourtant pas à invoquer une promesse divine pour légitimer l’État d’Israël. Son expérience de l’antisémitisme l’a conduite à faire du projet sioniste une nécessité existentielle, quitte à adopter une posture suprémaciste où l’existence même d’un peuple autochtone palestinien est niée. Son nom reste ainsi associé à une vision dans laquelle le besoin vital d’un foyer-national juif justifie le mépris et l’effacement du peuple palestinien.