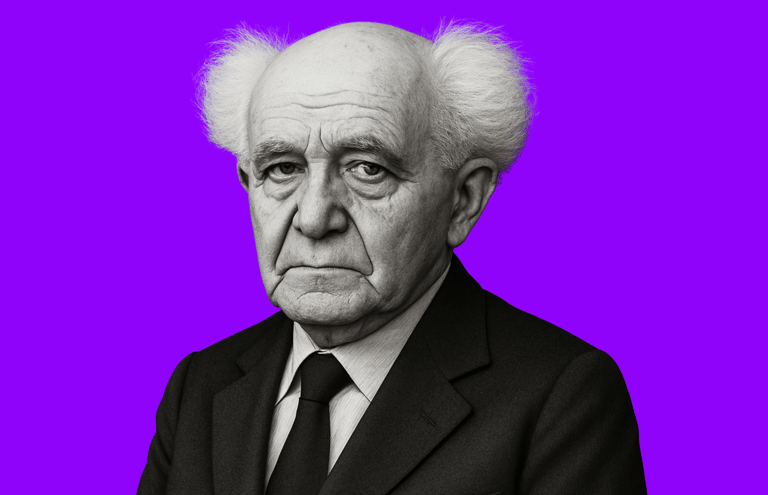

David Ben Gourion

Du militant sioniste au père fondateur d’Israël

7/12/20255 min temps de lecture

Enfance et formation dans une Europe tourmentée

David Ben Gourion naît le 16 octobre 1886 à Płońsk, dans l’Empire russe (aujourd’hui en Pologne), dans une famille juive orthodoxe modeste. Il est l’un des six enfants d’Avraham Shlomo Günzburg, un marchand et homme pieux attaché aux traditions juives. Son enfance est marquée par les pogroms anti-juifs qui secouent l’Europe de l’Est à la fin du XIXe siècle, créant un climat d’insécurité et de peur dans la communauté juive.

Très tôt, il se passionne pour la culture hébraïque et les idées sionistes naissantes, influencé par les mouvements nationalistes qui émergent en Europe. Il apprend l’hébreu et se montre un élève brillant. À l’adolescence, il s’engage dans le mouvement « Poale Zion », un courant socialiste sioniste qui prône la création d’un État juif en Palestine.

À 20 ans, en 1906, il émigre seul en Palestine sous domination ottomane. Il vient avec le rêve d’y construire un foyer national juif. Cette décision est un acte fort, quittant famille et pays dans un contexte de persécutions mais aussi d’opportunités nouvelles.

Une carrière politique en construction

Installé à Petah Tikva, puis à Jérusalem, Ben Gourion travaille d’abord comme instituteur et fermier. Il s’implique rapidement dans les organisations sionistes locales et devient un leader influent du mouvement socialiste juif.

Il cofonde la Histadrout, la puissante fédération des syndicats ouvriers juifs, et milite pour l’immigration juive (« aliyah ») dans un contexte de tensions croissantes avec la population arabe locale. Dès les années 1920, il adopte une position ferme sur la nécessité d’établir un État juif souverain, quitte à utiliser la force.

Ses relations avec d’autres leaders sionistes sont parfois tendues. Par exemple, il a des désaccords notables avec certains intellectuels juifs qui prônent des méthodes plus modérées. Il collabore avec des figures comme Chaim Weizmann, mais reste souvent plus pragmatique et autoritaire.

La lutte pour la création d’Israël et la relation aux Arabes

En 1935, Ben Gourion devient secrétaire général de l’Agence juive, l’organe représentatif du peuple juif auprès des Britanniques. Son rôle est central dans la planification et l’organisation de la future État d’Israël.

Cependant, la réalité du projet sioniste est aussi marquée par des conflits. Ben Gourion adopte une position qui peut être qualifiée de colonialiste, considérant la Palestine comme une terre à conquérir et développer au détriment des palestiniens. Il a tenu des propos controversés, par exemple en justifiant la dépossession des Arabes ou en acceptant la violence comme moyen légitime pour sécuriser les intérêts juifs.

Il collabore étroitement avec des responsables britanniques, mais aussi organise la résistance face aux Arabes palestiniens lors des révoltes des années 1930. Ses déclarations publiques et privées révèlent une vision qui place la survie et la croissance de la communauté juive au-dessus des droits arabes, ce qui alimente un conflit qui dure encore aujourd’hui.

« Si j’étais un leader arabe, je ne signerais jamais un accord avec Israël. C’est normal; nous avons pris leur pays. Il est vrai que Dieu nous l’a promis, mais comment cela pourrait-il les concerner ? Notre dieu n’est pas le leur. Il y a eu l’antisémitisme, les Nazis, Hitler, Auschwitz, mais était-ce leur faute ? »

David Ben-Gourion, cité par Nahum Goldmann dans « Le Paradoxe Juif »

Proclamation de l’État d’Israël

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame officiellement la création de l’État d’Israël, dans un contexte de tensions extrêmes avec les populations arabes de Palestine et les États voisins. Cette déclaration intervient alors que la fin du mandat britannique a plongé la région dans une guerre civile depuis plusieurs mois, et qu’une coalition de pays arabes déclare aussitôt la guerre à Israël.

En tant que Premier ministre et ministre de la Défense, Ben Gourion joue un rôle direct, central et décisif dans la conduite de la guerre de 1948, que les Israéliens appellent la Guerre d’indépendance, et que les Palestiniens nomment la Nakba (la Catastrophe).

Guerre de 1948

Durant ce conflit, les forces israéliennes mènent plusieurs opérations militaires coordonnées, qui conduisent à la dépopulation massive de plus de 400 à 500 villages palestiniens et à l’exode de 700 000 à 750 000 Palestiniens. Ce processus est documenté par de nombreux historiens israéliens, dont Ilan Pappé, qui parle explicitement de "nettoyage ethnique" dans son ouvrage The Ethnic Cleansing of Palestine (2006).

Ben Gourion soutient et organise activement ces expulsions, notamment à travers le Plan Dalet (Tochnit Dalet), une directive militaire conçue pour prendre le contrôle des territoires attribués à Israël par le plan de partage de l’ONU, mais aussi de zones arabes stratégiques. Ce plan autorise la destruction de villages, l’expulsion de populations arabes et la confiscation de leurs terres.

En 1949, Israël compte moins de 150 000 Palestiniens, contre près d’un million avant la guerre, soit une disparition démographique de plus de 80 % des Arabes vivant à l’intérieur des frontières du nouvel État.9

Héritage, fin de vie et bilan controversé

Parmi les figures politiques qu’il a contribué à faire émerger, David Ben Gourion joue un rôle central dans l’ascension de Golda Meir, qu’il nomme ministre du Travail, puis des Affaires étrangères. Elle deviendra Première ministre en 1969, plusieurs années après son retrait définitif. En 1954, Ben Gourion quitte une première fois ses fonctions de Premier ministre pour « se reposer », mais reste influent. Il confie le pouvoir à Moshe Sharett, tout en conservant un œil attentif sur les affaires de l’État. En 1955, il revient au pouvoir et le restera jusqu’en 1963, date à laquelle il cède sa place à Levi Eshkol.

Après avoir quitté la tête du gouvernement, Ben Gourion reste actif comme député à la Knesset pendant quelques années, avant de se retirer complètement de la vie politique en 1970. Il se retire alors dans le kibboutz Sde Boker, dans le désert du Néguev, une région qu’il n’a cessé de promouvoir pour le peuplement juif. Il y meurt le 1er décembre 1973, peu après la guerre du Kippour.

Son héritage est immense pour les israéliens : père fondateur de l’État d’Israël, stratège inflexible et bâtisseur d’institutions. Mais son parcours reste aussi controversé, notamment en raison de son rôle dans l’expulsion de centaines de milliers de Palestiniens en 1948, et de la politique qu’il a menée à l’égard des populations arabes.